|

森藍尾

| 藍尾句碑(以命亭裏庭)

まじわりは 貧にこそあれ月を友 |

==============================

俳諧を乗り物にして草まくら

森 藍 尾

天明4年(1784)~文政5年(1822)

===============================

森藍尾(幼名を源之助、通称を近三郎)は、天明4年(1784)新温泉町浜坂に生まれた。江戸時代の文化文政頃、浜坂周辺では「俳諧」が盛んに行われ、その中心人物が森藍尾で、但馬因幡一円はもとより京大阪にも知られた有名な俳人である。寛政11年(1799)16歳とき、俳諧を学びに京都に出て、俳人江森月居に入門した。享和2年(1802)19歳の時、俳諧名を授かった。藍尾が俳諧の道を志したのは、藍尾が育った森家の家庭環境が大きく影響した。父親は学問を好み、漢学や国学を修めた人で、祖父も龍孫という俳号の優れた俳人であった。

|

| 森藍尾生家七釜屋森家

|

故郷浜坂に帰った藍尾は、近隣の俳諧愛好家に呼びかけて「社中」を結成し、自宅に「蒼龍庵」と名付ける部屋を創り、句会や俳諧鑑賞会を開く一方で、度々上京して都の俳人とも交流した。

文化6年(1809)26歳で森家の家督を継ぎ当主となった。この頃から藍尾は、松尾芭蕉を見習って、諸国を巡って俳句を詠んだ。文政2年(1819)藍尾36歳のとき、句集を「蒼龍発句集」を完成させた。

名門森家の当主であり、俳諧の支柱でもあった藍尾は文政5年(1822)39歳の若さで亡くなった。

|

以命亭「藍尾の間」

|

師江森月居 肖像画

|

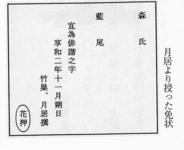

月居より授かった免状

|

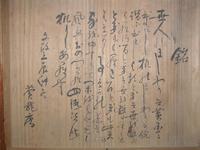

藍尾文机の銘

|

机に記した藍尾の心情

|

|

|